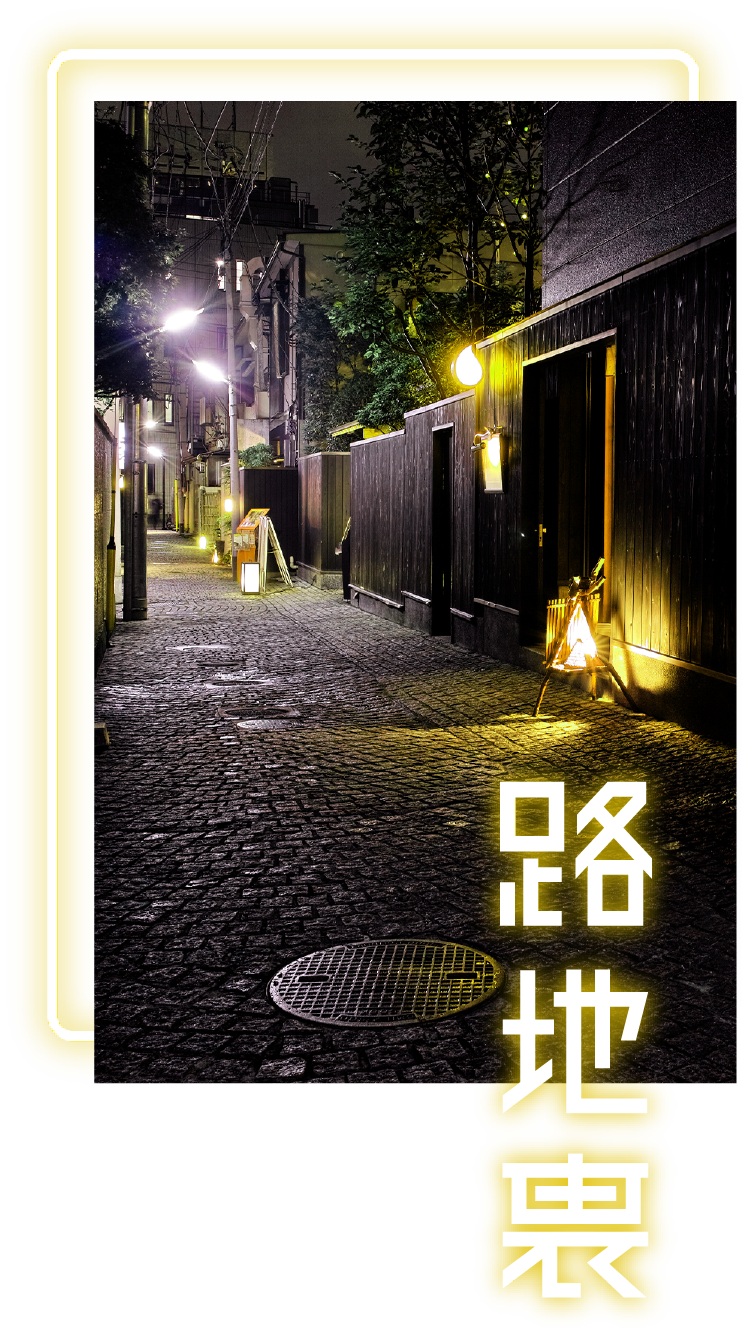

旅のものがたり

旅のものがたり

お茶と禅が共に歩んだ歴史

宇治にはお茶と禅の物語があります。

禅僧が悟りを開く厳しい修行の中で、睡眠欲を取り払うための薬として日本に伝えられたお茶は、禅の発展とともに茶礼などの儀式に用いられるほどの精神的な意味合いを持つようになりました。

江戸時代には茶道としてその精神性が大成を迎え、お茶と禅の結びつきはとても深い関係にありました。

宇治の煎茶でより多くの人々へ

その後宇治から広まった「煎茶」は、それまでの抹茶よりも気軽で飲みやすく、作法や形式にとらわれないお茶として親しまれました。

そこにはお茶の普及だけではなく、禅の精神をより多くの人々へ届けられるようにという、お茶と禅の新たな可能性への試みと探究の痕跡があります。

禅と出会う様々なかたちを探る

路地裏ジャーニーでは、かつての煎茶の試みをお手本に、宇治のお茶を軸にさまざまな作り手と出会い、実際のものづくりやアートへの没頭体験を通して、瞑想体験やウェルビーイングへの新たな可能性を探っていきます。